新加坡教育政策的構思、執行與評估

國際課綱辦公室2025年4月專題演講

課程及教學研究中心 | 劉韋君

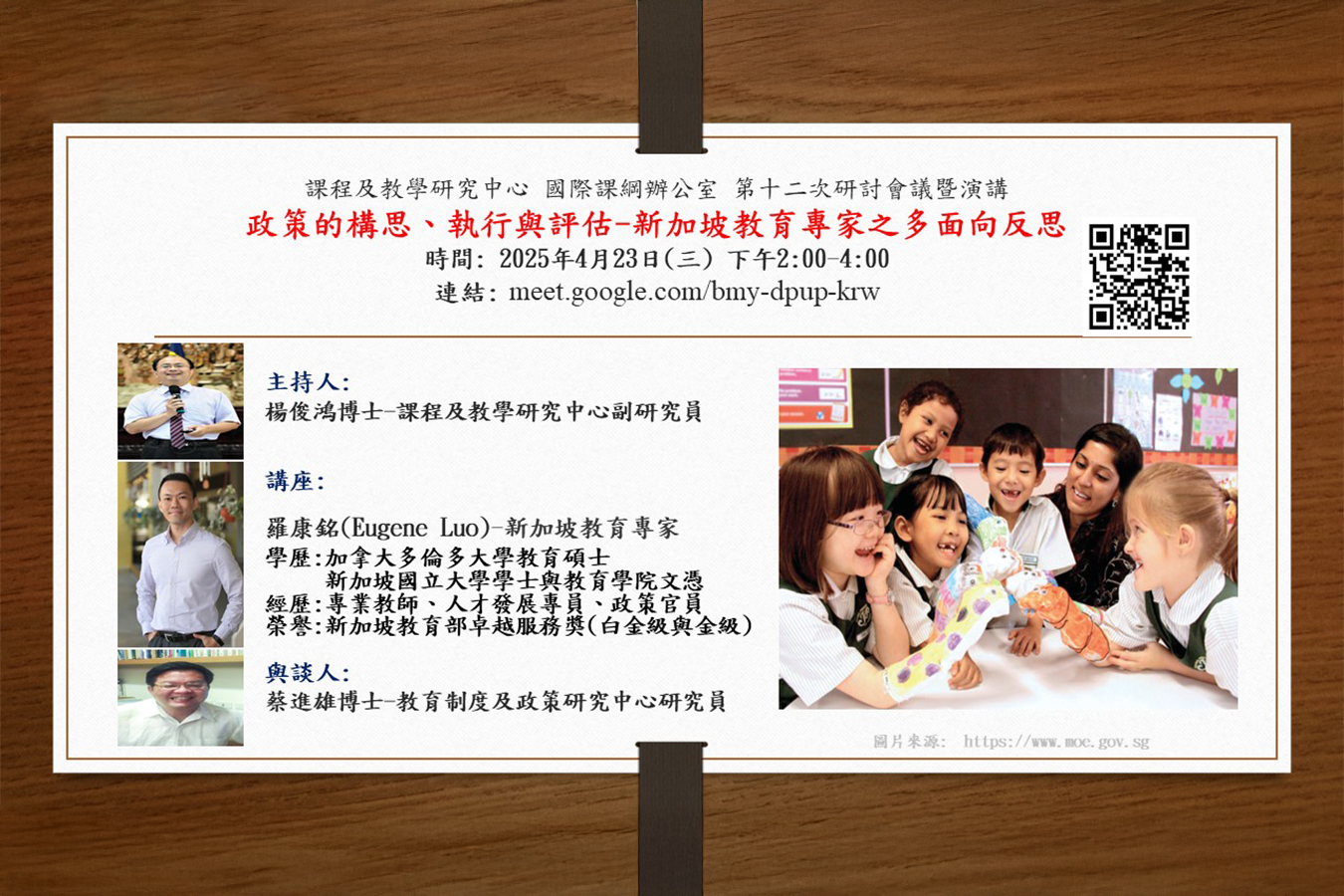

本院於2025年4月23日舉辦「新加坡教育政策的構思、執行與評估」專題演講,邀請新加坡教育部前官員羅康銘老師分享,吸引67人次參與。首先由本院課程及教學研究中心楊俊鴻副研究員開場引言,接著由羅老師介紹新加坡教育發展的歷程,並深入探討平衡知識學習與技能發展的「全方位評估 (PERI Holistic Assessment, PERI HA) 」政策,以及致力於培養學生未來競爭力的「批判性與創造性思維 (Critical and Inventive Thinking, CIT) 」政策。最後,羅老師以實務經驗為例,提出教育政策推動的五點反思,強調情境脈絡、實施過程、支持系統、滾動式修正與溝通協作的重要性,為臺灣課程發展與教育政策提供了豐富啟示。

羅老師指出,新加坡的教育發展歷經五個主要階段:生存驅動(1965–1978)、效率驅動(1979–1996)、能力本位與渴望驅動(1997–2011)、以學生為中心與價值觀驅動(2011–2019)以及終身學習階段(2020至今),各階段反映教育政策重心的轉變,從追求普及教育逐步轉向強調全人發展與持續學習。

在「全方位評估(PERI HA)」政策推行前,新加坡小學教育為考試導向,學生從小學一年級即進行密集考試,並需應對以T分數為基礎的全國性測驗 (PSLE) ,導致過度關注成績、競爭壓力升高與補習風氣盛行。面對社會對減少考試壓力與強調學習多元價值的呼聲,教育部於2008年成立「小學教育檢討與實施委員會 (PERI) 」,倡導更具活力的教學方式與過程導向的評估模式,期望促進學生知識、技能與價值觀的均衡發展;教育政策設計明確目標與策略,並透過廣泛徵詢學校與學生的意見,體現將政策概念化、具體化並回應現場需求的核心原則。

在推動「批判性與創造性思維 (CIT) 」方面,新加坡採取「上而下引導、下而上參與」的策略,校方領導意識到培養學生思辨與創新能力的重要性,進而鼓勵教師進行教學實驗,最終擴展到全校實施。各校成立CIT專案團隊,規劃三年目標:建立優質思維、培養批判性與創造性思維,並發展共同語言與教學實踐方式,透過分享與教師支持系統等機制強化校內溝通,並提供專業培訓、資源與評估架構,確保CIT融入日常教學。羅老師並提出五點實務反思:

1. 整體環境的支持與配合:教育改革需政策、制度與文化氛圍的整體支持,非單靠個別教師即可完成。

2. 聚焦教室中實際發生的事:教育策略應以第一線教學現場為核心,切合教與學的真實情境。

3. 上層支持並關注前線教師:管理層需提供資源、制度保障與適時回饋,增進教師參與動能。

4. 執行中進行滾動式調整:策略實施過程中須持續觀察、修正,以符合現場需求。

5. 抱持同理心溝通與協作:透過理解與尊重各方角色與挑戰,建立信任與合作的基礎。

與談人蔡進雄研究員則指出,教師在政策落實中扮演關鍵角色,他強調教師對政策的「釋意」影響其實際行動與反應,因此政策的成功與否,取決於教師的理解與認同。蔡研究員建議,應結合「由上而下」與「由下而上」的推動方式,重視教師解讀、強化溝通、提供專業增能與持續支持,同時透過成功案例建立信心;校長應以身作則,提供資源與時間支持教師,並強調從「為什麼」 (Why) 出發,明確傳達政策背後的理念與價值,以提升教師認同感與執行力。

本次演講不僅深入呈現新加坡教育政策發展與實施的多面向樣貌,也為我國課程與教學的改革提供值得借鏡的經驗與啟發,期盼這場對話能激發更多反思,進一步促進我國教育政策的創新與深化。

新加坡教育 (另開新視窗) 全方位評估 (另開新視窗) 批判性與創造性思維 (另開新視窗) 全人發展 (另開新視窗)