從實驗室走入教室

多文本閱讀教學的實證轉化之路

語文教育及編譯研究中心 | 彭致翎

在數位資訊快速發展、閱讀型態日益多元的時代,學生不再僅面對單一知識來源,而需在網路與生活情境中整合多篇文本、發展統整觀點與批判思考能力,面對這一挑戰,多文本閱讀能力已逐漸被視為培養閱讀素養的關鍵核心。本院於2025年5月8日邀請國立清華大學臺灣語言研究與教學研究所陳明蕾副教授進行《誰能讀出異曲同工之妙?從實驗室到教學的閱讀教學》演講,深入分享其多年來關注多文本閱讀理解的研究成果及教學轉化歷程。

陳教授首先以「閱讀素養的通貨膨脹」,描繪當代學生在資訊過載環境下的學習挑戰。過去僅屬於學者專家的閱讀任務,如今已成為中小學生的日常。根據2016年PIRLS國際閱讀素養調查,臺灣學生在多文本與單文本閱讀表現之間的落差居各國之首,顯示學生缺乏有效統整資訊的能力,突顯教學介入的必要性。她指出,真正的多文本閱讀理解不僅是累積多篇資訊,更需建立文本之間的閱讀表徵,進而發展統整上位概念的知識建構歷程,培養學生跨文本整合理解的能力。

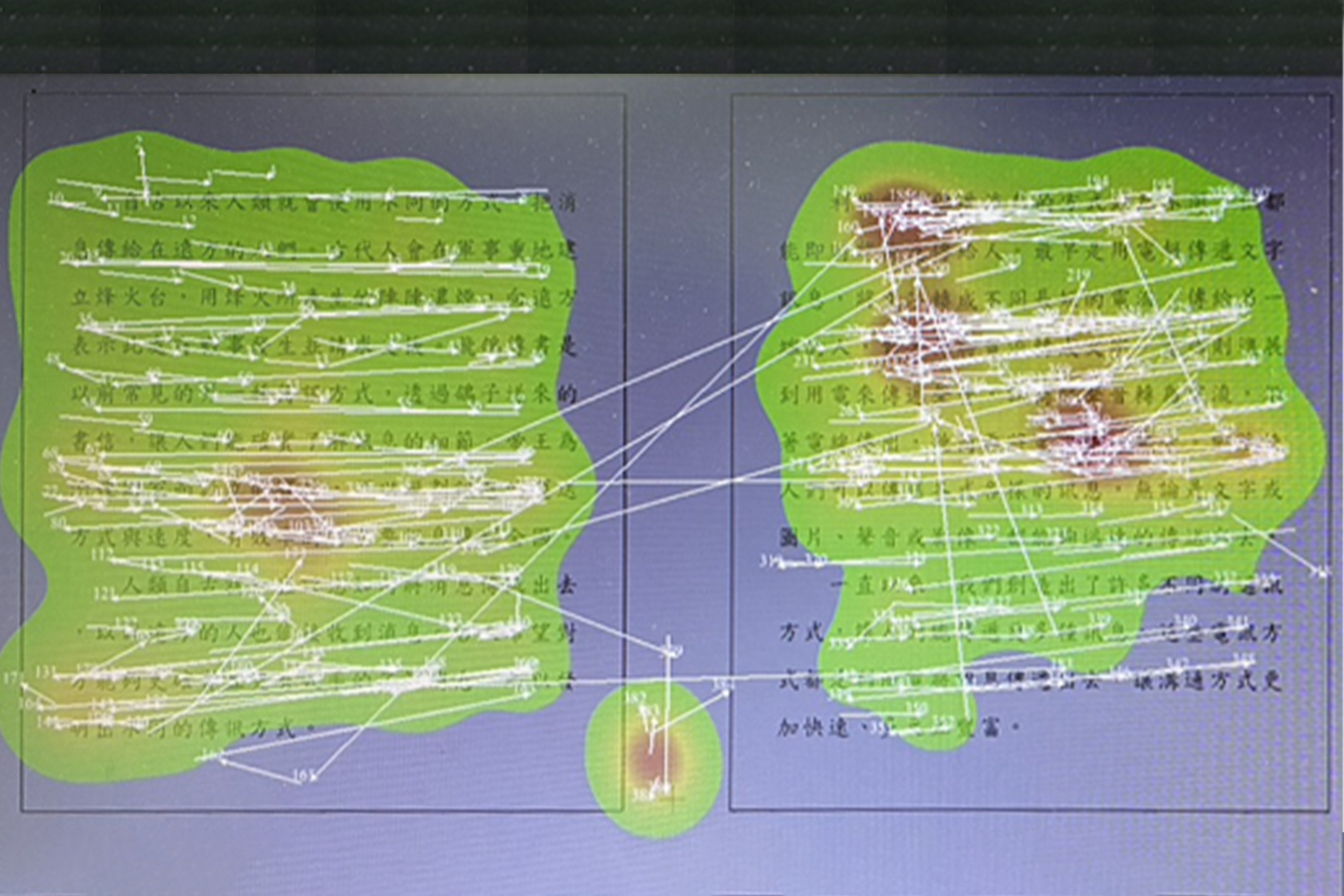

為深入瞭解學童在多文本閱讀中的認知歷程,陳教授研究團隊自2018年起運用精密的眼動追蹤技術進行研究,研究發現,當學生得知需整合多篇文本時,會主動調整閱讀策略,開始展現任務導向行為。高詞彙量學生傾向在第一篇文章保留認知資源,以利在第二篇文章中進行語意促進整合;而低詞彙量學生雖表現較弱,卻能透過重複詞彙與資訊補充獲得補償性支持,顯示多文本閱讀情境對不同學生皆具潛在助益,這些發現挑戰了過往「多文本閱讀適合進階學生」的刻板印象,反而指出中低程度學生更可能從多文本閱讀中獲得幫助,尤其是在建立主題理解與概念連結方面;此外,即使部分學生在自由回憶中未能精確表述高層次概念,眼動資料仍顯示其積極參與整合歷程,展現潛在的學習能動性。

為將研究成果落實於教育現場,陳教授團隊亦與第一線教師密切合作,研發一系列以國小教材為基礎的多文本閱讀教案,教案設計強調任務導向閱讀,結合略讀、精讀、比較與統整等策略,並搭配視覺化投影片與評量工具,提升教師實施的便利性與學生的理解效果。陳教授指出,證據本位的教學設計,能有效支持教師在多元語文需求中做出教學決策,並提供學生適性支持。

本場演講吸引眾多研究者與教師參與,現場氣氛熱烈、線上互動踴躍,問答環節更激盪出豐富的實務思維。陳教授逐一詳盡回應,並強調未來將持續蒐集實證資料,以完善教案設計拓展教學應用場域。在她的引領下,我們看見實證研究如何照見學習歷程,也看見教學設計如何回應教育現場,從研究到教學,從實驗室到課堂教室,陳教授所推動的,不只是閱讀方法的革新,更是用研究點亮教育現場的最佳實踐!

多文本閱讀 (另開新視窗) 實證教學 (另開新視窗) 閱讀理解策略 (另開新視窗)